よい詩を読みたいと思う。よい詩の読者になりたいと思う。よい、とは作者の創作の現場に降りて、その次元の時空をともに歩きまわることです。2018年の夏から秋にかけて読了した詩集、詩誌、評論、詩人の論考などについて述べます。

金堀則夫・個人誌「交野が原」2018/85

大阪の金堀則夫氏の個人誌『交野ヶ原』第八十五号で、福田知子氏に拙詩集『僕らの、「罪と/秘密」の金属でできた本』の書評を書いていただきました。行分けと散文の文体について、「ある共犯への誘惑、あるいはコトバの夢」という魅力的な文章です。散文詩の中に仕掛けた仕掛けは彼女によって、すべて読み解かれています。この書評をお読み頂いて、拙詩集再読されると、また違った貌をして。語り出すと思います。福田知子さん、どうもありがとうございました。書評の言語もまた、言語自体の身体をもち、言語の芯からは悦楽が滲み出すはずです。

1.柴田三吉『旅の文法』(ジャンクションハーベスト)

巻頭の「椎の木林」(しいのきばやし)から。ここで使われている「椎」は、読み進めば了解されるが、椎は恣意につながる。幾種類かの形容動詞の意味変化が詩のテーマになっている。語尾が「しい」の形容動詞の語の辞林の林に分け入る。

山のふもとの椎の木林で/かなしい を見つけた//植物博士は椎の木の新種だという//

そのとなりでは/さびしい と/いたいたしい が見つかる//秋になると しいは/一斉にどんぐりをつけたが/どれも堅くて苦く/リスやクマでさえ食べられない//しいの新種は ことばの数だけ増え/ねじれた枝を広げていくけれど/そのまわりでは年を経た椎の木が/朽ちているらしい//やさしい は/おかしい は/うれしい はどこに と/さがし歩くひとびと

こうした比喩は、さらに高度になっていく。「測れば大丈夫。そう言って、地面をはがすのです。」で始まる、14ページの「創世記」は、福島の原発事故による、汚染土の除染のことが述べられる。「やがて発熱した島は膿み、井戸は涸れていきま/した。」行分け3ページで、列島の危機を語る。

80ページに、戦争中反戦の立場を貫いた詩人金子光晴(1895~1975)に宛てた「オットセイ」がある。6ページに及ぶ長篇。二連目から。

「日本列島 北方の民/アイヌの人々は/この巨大な海獣を/オンネプ(onnep)と呼んで崇めた//その音を写して中国では/膃肭(wana)の文字を当てる」オットセイの名の由来と漢字での意味の変遷を述べた後に、オットセイを日本の国に喩える。83ページから。

「全世紀の海に潜んでいた亡霊たちが、時節到来/とばかり這い出してきて、銃口のような鼻から/火花を散らし、苔のこびりついた舌でふたたび/国益国益と騒ぎ立て始めたのだ。死者をもう/一度殺すために海を裏返し、この国をずるずる/呑み込んでいく。」

86ページの「禁裏」は、宮中・御所を指す言葉。冒頭から、グッと首根っこを捕まられる。「(いま憲法をいちばん守りたいのは天皇家/なんですよ、と傍らに座る人が言った)

87ページの四連から。

「禁裏である/禁裏はなにによって守られてきたのか/逃げるように昭和が去り/平成が即位し またもや/まことしやかな血の受け渡しがはじまる//(先の戦争を悲しく思います)//わたしも悲しく思っています/寒い村から追い立てられた蝦夷(えみし)のかけら/無一物の男たち その末裔の一人である/わたしでさえも」

省略した連の中に、「長じてわたしは 父とともに/禁裏に出入りするようになった」とある。柴田さんのお父さんの仕事か、ご自身の仕事が日本の伝統的な家屋の修復だったと記憶する。屋根の修復に特別な技術を持っていた方だったと思う。「禁裏である/禁裏はなにによって守られてきたのか」に考えを巡らす。憲法改憲するとして強行採決を繰り返す国会のありようを憂える。民は、改憲されたら、人間の基本的人権を奪われることに気づいていない。先の戦争によって、新しい憲法ができて民は基本的人権を獲得した。それが改憲される。天皇は改憲されると、どういうと立場になるかなど、考えたこともなかったが、(いま憲法をいちばん守りたいのは天皇家/なんですよ、と傍らに座る人が言った)は、現代詩の言葉としてアイロニーに満ちている。

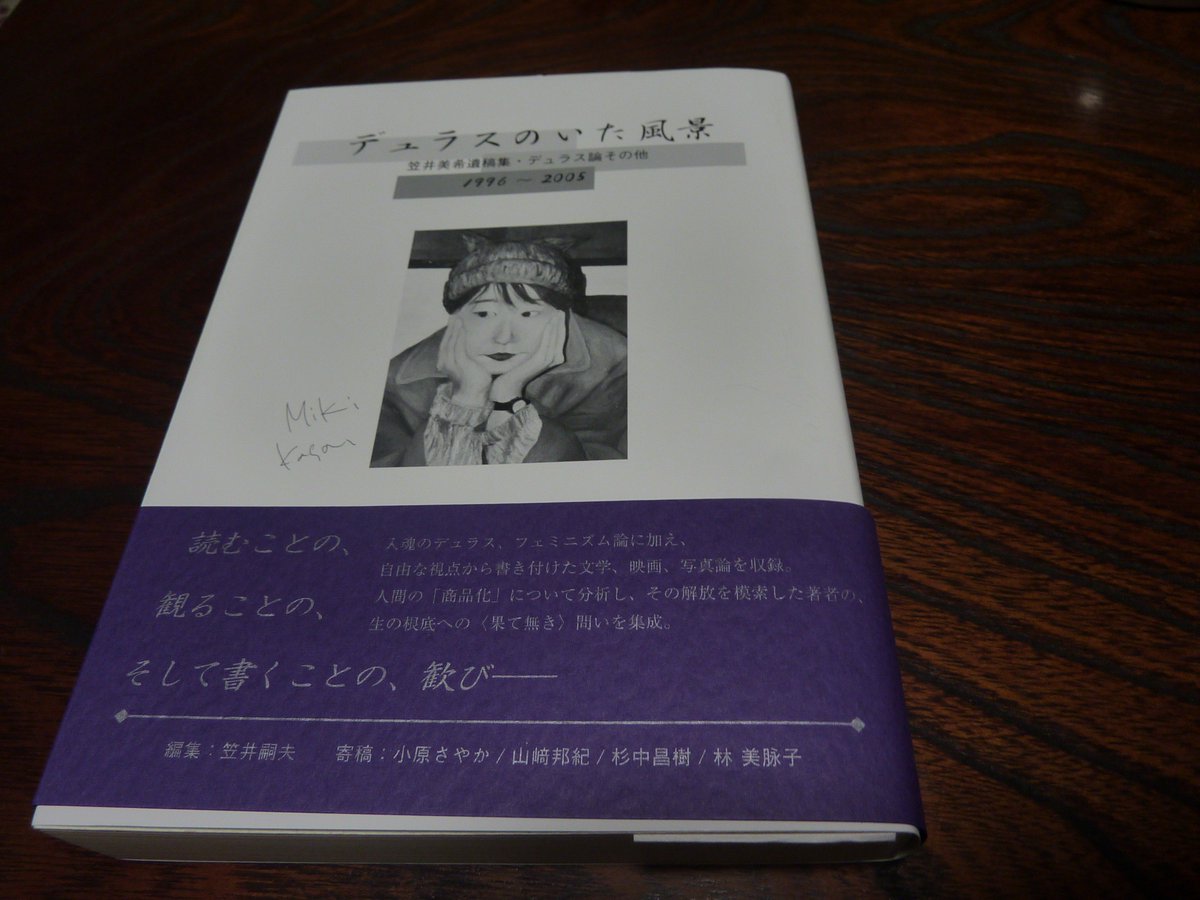

2.詩人・笠井嗣夫氏の娘・美希の遺稿集『デュラスのいた風景』七月堂|帯文に「読むことの、観ることの、そして書くことの、歓び――」とある。深く没入し、深く病んだ、そして清冽に逝ってしまった娘への、詩人の果てしない愛。何者かに到達するとは、文体を持つこと。それがあります。

3.月村香詩集『蜜雪』(思潮社)

左ページから始まる横書きの詩集。左に日本語。右にフランス語。一頁に11行で構成される。ほとんどの詩に、句読点はなく、会話の部分に句読点がたまにある。シンプルで、心のなかに住まうもうひとりの私(=他者)との会話のようにも感じる。苦悩から、あるいは病から帰還した人の穏やかさのように。言葉は読む人の手の上にそっと手を乗せる。

著者の後書きから。「ある日フランス語で詩が書いてみたくなりました。拙くはありますが、一篇また一篇と生まれる詩にわたしはそっと、日本語をフランス語の訳としてではなく、別の詩篇として添えてみました」

扉に『蜜雪』の副タイトル Quel enuhousiasme とある(どのような熱意)

日本語もフランス語も、どちらも甘く魅惑的な言葉だと思う。雪が蜜のように甘いなんて、だれが思い浮かべるだろうか。

それで、タイトルの「蜜雪」は詩集後半の78P.にある。左に日本語の詩。右にフランス語の「neige de miel 」がある。日本語詩を紹介する。

「雪よふれ空に祈る雪の声を聞くようになると空は雪をどんどん降らせ美しくもあり甘くもありおそらく空は大騒ぎをしているのにわたしたちはカルムだそれを蜜雪と呼ぶ次いで愛が口からこぼれようとし最初に蜜のように垂れるときそれは蜜雪だ簡単に表現し口にすれば大地のなんという狂気よわたしたちの愛は蜜雪の小さな瓶に入ってゆくそしてやがて季節は春になるだろう」

4.鹿又夏実詩集『リフレイン』(モノクローム・プロジェクト)

プロフィールに第23回詩と思想新人賞入選。20代より詩と思想研究会に参加していた詩人。全篇、行分け詩。詩を書くことや、書いた詩を作品化することを学んだ跡が作品から読み取れる。まじめで、誠実なひとがらが見える。

前半にひらがなだけで書かれた詩「おんなの手」がある。もう少し書き込むと良いと思った。それは、作品に入り込んで、現実に戻れないような恐怖の境地を知るという意味において。現実のこちらがわで、安全地帯をつくっておいているな、という感じがまだある。突き進むと病気になるので、それでもいいのだが。

最後に置かれた「夕暮れ」は、過去の幼い日の自分を書いているのだが、自分というものからも、自己というものからも、乖離していて、その距離が神話の謎のように残酷に輝いていて良いと思った。

「大人になった今なら分かる/どの家にも/生贄とされるこどもがいたのだと」

5.青木善保詩集『風が運ぶ古茜色の世界』(コールサック社)

青木善保さんは、長野県の詩人。昨年、最愛の奥様を亡くされた。ご自身も腰痛で外出ができないと電話で聞いて、とても心配していたのだが、妻への深い愛の詩集が発行できて心からおめでとうございます。と、申し上げたい。奥様が木彫りをされていたということで、表紙画、装画にその作品が使われていて、作品と形見が美しくハーモニーを奏でている。妻への愛の形見が本となって永遠に在ることを尊敬する。

「あなたの生命は闇の中をひたむきに歩み続ける/私は息切れして立ち止まろうとするが足が止まらない/身代わりもできず 為すこともわからず/渡り川 此世人にみえない 人生終息が近づく」(9P.古茜色の世界)

「古茜色の世界」の作品に続いて、22P.に「能登の海」がある。若い日の二人の情熱が、告白され、妻への思いが、永遠のものとなっている。喪った人への最大の愛の告白が、レクイエムとなってここにある。

「新婚旅行の余裕はなかった/麦刈り休み 二泊三日能登の旅に出た/七尾線に乗り 和倉温泉の/古風の旅館に泊まる 翌日/乗合いバスで北端の狼煙岬を目指す(中略)広大な海辺でニンフとの戯れのように/宿の二階 曽々木海岸奇岩を照らす/輝く大きな夕陽を見つめ合う/夜中に嬉しい悲鳴のような谺が聞こえた」

ご病気の病状のことは、知らずにいたのだが、詩集では心配ごとが克明に記されている。

「環境の変化が心配になる 不本意の/再入院移動のためにつかれたのだろうか/元気な声が返ってこない/食事も進まない 手にむくみが出ている/スタッフ方が心にかけてくれている/院長さんは 膀胱炎を起こしているので/抗生薬を出します と/ショートステイと違った生活/病室の窓から高い入道雲が見える」(44P.転院の苦痛)

妻を慕う、妻を愛する、いまもなお。そんな情熱が穏やかにやさしく。温かく流れる詩集。この詩集を制作した熱情と共に、お元気でお過ごしくださいますよう。

6.犬飼愛生詩集『stork mark ストークマーク』(モノクローム・プロジェクト)

目を通してみて、私自身が子育て中に思ったり感じたりしたことが、ここには多数存在して、わたしは犬飼愛生の作品世界を彼女と歩き回る。久しぶりのこのワクワク感は、いったいなんだろうと思う。

タイトル詩「stork mark 」は、14P.にある。個人的な声が頷いている(どきどきするじゃないの、コウノトリの赤い噛み痣が首にあるなんて。わたしが生んだ子どもたちには、なかったわね、臍の緒が絡みついた青痣が首にあるわ、)と思う。

「コウノトリの噛み跡まだある?/と私に確認させる君/息子の首の後ろの赤い痣/コウノトリに咥えられて運ばれるときにつくという/その痣を/指でゆっくりと撫でてやる//コウノトリが咥えて飛んできたのはもう六年も前だから/痣はだんだん消えかかって//不妊治療専門とピンク色に縁取られた看板が/平然と堂々とこちらを見ている//「コウノトリってぜつめつくぐしゅなの?」/お兄ちゃんとも呼ばれたことのない君が/困ったようにいう(省略)」

25P.「牛の子ではないから」

「牛の子ではないから/人間は人間のお乳でそだててほしいの/牛のような助産婦が そう言ったのだ//雲ひとつない空が 真っ青な/月曜日だった/目も開かぬうちに/私の胸の上に乗せられた子/たったいま、この世に生まれた子が/ちぅ、と吸った/私ははじめて 自分の体内から/乳が湧くのを見た//乳を作るのは血/牛の母ではないから/(草だけ食べていればよいわけではない)/乳のまずい日は 子どもが泣く/子どもが泣くので 母も泣く/(略)」

乳がまずい日は 子どもが泣く、はああ、そうだなと思う。でも、私は、乳が豊に湧いてこなかったので、人工乳で育てた。人間の乳で育った子、というごく当たり前のことが、けろっと詩になっているからだ。この詩人の大きさは、「けろり」と言ってのけるところだろう。だれでも知ってる当然のことが、比喩ではないような、かんぜんな比喩によって、「けろり」と燦然と輝いているので。

たくましいなあ、母と人間の乳だけで育った子のまぶしさよ。

「私の乳だけで ここまで育った/歯が生えた、髪も伸びた/よつんばいになった子の/手がもうすぐ/一歩でる」

7.エッセイ集 北原千代著『須賀敦子さんへ贈る花束』(思潮社)

北原千代さんの個人誌「ばらいろ爪」にいつだったか、須賀敦子さんのことを纏めて本にしたい、というようなことが書いてあったと思う。その思いを書きためていき、今回のessayという成果が出せたのだと感嘆する。

私が、須賀敦子さんの著作と、翻訳のサバ詩集を読んだのは2009年ころ。アッシジのことや、須賀敦子さんのイタリアでの歓びと哀しみが、北原千代さんの言葉で、「花束」になって届いた。37P.「雨だよ、たくさんあたっておたのしみ」は、聖フランチェスコと聖キアラ(クララ)のことに、思いが馳せる。ここに「庭」のことが出てくる。私が現在、高原の暮らしのこの場所で、作りたいのもこのような「庭」、「小さくて狭い、聖キアラ(クララ)の庭」です。42P.《「死者は生者に語りかけに戻ってくる。それこそが彼らのすることだし、死者の主な仕事だと言って良い」(シルヴィ・ヴェイユ)(・・・)その日から少しずつ遠くへ、はるかなところへ、たったひとりで行こうとしたのはなぜだろう。》

酷い夏の暑さが遠のいた朝。あたらしい風がやってきている晩夏。北原千代さんから届いた花束の花の言葉をゆっくり読みたいと思う。

8.中本道代詩集『接吻』(思潮社)

ベージュ色の表紙に金色の文字で「接吻」。肌のうえに押し当てられた金色の唇のように。そして、このタイトル詩は、詩集の真ん中どころの54P.にある。10行の短い詩行を二頁に分けている。「眠りの中で仰向けたかわいい顔に口づける/何度も何度も//めざめて/それはだれだったのか/愛しい気持ちだけが残っている//赤い花の中心から蘂が出て/花粉にまみれて/濡れてさえいて/そんな一番やさしいものが/太古の野原に咲き出していた」

私という読者の心の中に温かく、蘇る記憶がある。私は息子を出産するときに、何度も流産しそうになって、ようやく生まれた子を愛おしく思った。眠っている顔が愛おしくて、思わず接吻すると、子どもはガバッと起きて、「おかあさん僕にキスした?」と訊くので、「したよ」というと、明るい顔になってまた眠ってしまった。此の世のものとは思えぬ、やわらかな天使の唇だった。

中本道代さんの、いちばんやさしいものが、詩集のまんなかどころに、そっと挟んであった。現代詩を読む読み方は、それぞれ、さまざまであるが、現実の記憶が蘇るのも悪くはないだろうと思う。

巻頭の作品「帰郷者」は、この作品を持って、著者は過去の記憶の場所を遡っていくのだろうと思う。遡るだけではなくて、現在の現実のあたらしい言葉で、過去を現実のいま・ここの場所に引き寄せる。その作業を通して、作品は、さらに遠くへ行こうとする。言葉に「誘われる」とは、そういうことだ。第一連。

「山裾の傾斜地はきちんと区分けされていたのに/田畑の境目があいまいに崩れ/崖の道は尖りを失い/なだれ始めている/夜には猪が押し寄せてくる//」

帰郷者とは、彼女自身なのか、だれなのか。11行目に、「冷えていく血族の魔」という、冷たい強い言葉がある。さらに、第3連目の17行、18行の2行は魅惑的だ。「ぶどうの果汁を叔父と/風の吹く野原で飲んだ//」第4連の3行。「遠い日/谷川の石の下に埋めたノートから/小さな秘密の文字の群れは流れ果てていったか」こうして、彼女は、冷えていく血族の魔の、ぶどうの果汁を叔父と風の吹く野原で飲んだ、遠い日へと帰郷して行くのだ。

戦慄する、空が避けて土地の小学校や、記憶することができない山の裏側の丘陵へと。26P.「昼顔」 《真昼の冷たい空に向かって 僕たちは 僕は もう 過ぎたのか》と、異国の夜から夜へ渡り、《眠りの中で仰向けたかわいい顔に口づける/何度も何度も》めざめてそれはだれだったのか、帰郷者というそれ自身の唇でしかないだろうと思う。記憶は、過去の現実へは還っては行かない。創作の作品の中でしか、出会うことの叶わない、私という他者。その過去の記憶の中へ、接吻するのだ。

9.大木潤子詩集『私の知らない歌』思潮社

(喪われたことばがひびく) 小島きみ子

四七七ページの大冊。Ⅰ~Ⅴまでの左ページに詩句があり右ページは空白。三十五度を超える八月の終わりに、公園の栃の木の下のベンチで詩集を再読した。机上ではなくて、木の下でというのは、現実と幻想を行き交う思索の場所が必要と考えたからだ。時折、強い風が吹いてきて、栃の実が烈しい音を響かせて落下する。ベンチにいる人々が驚いて辺りを覗う。詩集のなかに存在する著者の言葉が、現実の世界に顕れてくるときの合図の音のようだと思った。

詩の言葉を、Ⅰの巻頭から三ページ分の詩句を引用する。

「箱を/崩す」「鳥の/羽が/舞う」「鳥は/いない――」

彼女は唐突に箱を崩す。崩した箱の上に鳥の羽が舞う。けれども、そこには鳥はいないので、言語の実態とは何だろうと思う。私の心は具体的なものを追う、なぜ、どうして、それはどこからきた、そしてなぜ鳥はいないと思うのか? 言葉は、不明な場所から不意にやってきて、意識の奥を探しても実像はない。言葉は感覚そのもので、リアルな今を示しているわけではない。鳥は見えているのに、「鳥は/いない」と感じるのだ。リアルな世界に鳥という言葉の現実の像は無いのだ。言葉の実像は、何かの音の響きが無い限り空白で埋められているのだ。

そして、「鏡」が顕れる。だんだん静かな全く物音が消えた世界の恐怖におののく。鏡に映る出られない窓と音。響いてくる音が鏡に映る。Ⅳから。

(註)記号//の場所で、ページが新しく繰られる。

紐と鏡//窓の/向こうに/鏡//刃先から/花//ほそい/刃が/降る//目が/痛い/響くもの/響いてくるもの/――音?――何の//窓を開けると/そこは/絵であった/出られない窓/中に/遊具があって/ぶらんこを/揺すっていた//裏箔/から出て/鏡/を眺める/幼い子が/遊具を/揺すっている

ラカンの鏡像認知は鏡に映る自己像を見て、自分を初めて認識するのだが、左右対象のその像がほんとうに自分なのかは怪しい。裏側に映された私の知らない「だれか」が居るのではないのか。「私」と、いう者の中に住まう幻の幼子ではないのか。出られない窓の中の遊具で遊ぶ幼い子。その子どもの声を聞こうとすると、初めに還って「箱を/崩す//鳥の/羽が//舞う//鳥は/いない――」のだ。どこまでも、出られない窓が続く。大木潤子さんは、静かな深い恐怖に耐えてどんどん意識の底へ降りてゆく。

最終章Ⅴの後半部分四五一ページから四七七ページまで。「無」へ向かう時間の速度はゆるやか。ゆるやかであるほど、鏡の向こうの幼子の像が残酷に傷むような気がする。

(註)記号//の場所で、ページが新しく繰られる。

廃材の上を歩いてゆく//四方八方に/広がる時間の網//閃光、――//どこに/行くのか//溢れる、/溢れる、//落ちる――//(ツユムシの葬列)//(雨に濡れて光る//網の/時間の//とける、//白い//空//無

ツユムシの葬列、痛い。無くなってなお、閃光が溢れて、網膜のなかに、時間が溶けて、ほんとうに無くなった。私の知らない歌が、窓の向こうの鏡に空白から閃光が放たれ、喪われた言葉の灯りを見よ、と声がひびく。(雑誌「詩素」転載)

10.松岡政則詩集『あるくことば』(書肆侃々房)

(艸の息が見える場所へ)

ペーパーバックスの詩集で、タイトルに一頁を使って、右ページが空白というレイアウト。行分け詩で、歩きながら考えて歩きながら感じたことが語られていく。歩行のスピードは一定で息が見える。息が見えるとは、その場所に詩を書くものが確かに存在して、目で見て感じた事が生き生きと、ありありと述べられ、文字が息のうえをなぞっていく。

巻頭詩「インドな記憶」では、「インドへは行ったことがない/でも行ったことがある気もする」し、「制度の外に追いやられたひとびと、/存在しないかのように生きてきたひとびと、ダリットらの仏教への改宗が広がっているという/児童労働が支える空も(あの子らはわたしだ」とする。最終行では「インドへは行ったことがある」と決定する。作品では、松岡政則という詩人が、詩を書いていくスタンスが語られている。

「制度の外に追いやられたひとびと、/存在しないかのように生きてきたひとびと、」と、「ダリットらの仏教への改宗が広がっているという/児童労働が支える空も(あの子らはわたしだ」と、するところに、詩を書き続けていく位置がしっかり示されていると、感じる。制度とはカースト制のことであろうし、カーストの差別を廃するために、佐々井

秀嶺というインドで活動している日系インド人(一世)の僧がいる。ナーグプールのインドラ寺(インドラ・ブッダ・ビハール)で住職を務めている。カースト未満の身分のダリット(不可触賤民)の人々を仏教へと改宗させるアンベードカルのインド仏教復興運動の中心人物の一人となっている。(ウィキペディア参考)詩では、この僧侶がすすめる仏教への改宗が書かれている。児童労働についてはインドに限らず、アジア製の布製品には、児童労働の製品が多いのだと、労働組合の女性から聞いたことがある。

二四ページに、松岡政則さんが本来もっている特徴がよく表現されている言葉に出会う。作品「これからのみどり」がある。詩の言葉の根源は大切だ。そこに言葉の霊性と生命が宿っている言葉の巣があるからだ。艸の息が見える場所ということだろう。

あまえのない、/どろのついた聲がする/ただしい土地の力をかんじる/あるくというさみしい病/クズ鐵をみるとドクドクする、/ときどきつよい訛りで叱られたくなる、/そういうからだだった//どんなことばにも「あの日の映像」がまじってくる/ニガナをちぎってみる白い白い乳//(四行省略)母のよろこびをかんじる/あとは艸の差配にまかせればよいのだ/きょうの日のあるくが/いつかおまえを救うあめになる

(雑誌「詩素」転載)

11.野田順子『ただし、物体の大きさは無視できるものとする』モノクローム・プロジェクト

野田順子さんの詩集は、いぜんに『うそっぷ』を読んだ。そのときは、世の中の見方、感じ方がこのように違って見えるのは、なぜかな、と思ったことを思い出した。後書きまで、108ページの今回の詩集は「ひと月足らずで書き上げることができた」とある。

私は、詩を書くことを生涯の仕事と決めてからは、長短にかかわらず毎日詩を書く。詩集にするかどうかは、後日決める。野田さんは「(・・・)何も考えないで過ごした時間は、無意識のうちに私の中に何かを熟成してくれたのか、ほんとうにただ何も考えずに過ごしただけなのかはわからない」としている。ここはとても重要なところだと思う。

四十四P、に「いちばん」という作品がある。学校教育の現場で教員たちが、たやすく間違えて発言している、そのことの誤りを、子どもの視線で捉えていて、子どもの時の感情を覚えていて、その場面を作品化した詩人の考え続けてきた無意識のうちに熟成された言葉の表現が、詩の形式をもって成された。作品の中で、小学生の彼女の応えに拍手する隣のクラスの担任がいる。わたしも、拍手したい。

「勉強で一番になれなくても/スポーツで一番になれなくても/何かで一番になればいいんだから」と言った。(二行省略)

「わたしのクラスは四十人いるんですが/みんな何かで一番にならなきゃいけないとすると/四十種類のテストか何かをやるんですか?」(六行省略)

「わたしは国語と算数のテストでいつも一番です」

と答えたら/その先生は黙ってしまった/担任の先生が頭を抱えたのが見えたけれど/隣のクラスの若い男の先生が小さく拍手していた//でもまだ大学の先生が何も言わないし/いつも一番ですなんて自慢してるように思われたらいやだから/「わたしは計算は速いけど 走るのと給食を食べるのは遅いです」/と言ってみた/うしろのほうのおかあさんたちの席から/どっと笑い声が聞こえた/わたし 変なこと言ったのかなあ/そしたら 大学の先生が言った/「それもあなたの素敵な個性ですね」

親が子どもを育てるに当たっては、たくさんの愛と希望と理想を持って、家庭教育に励んでいる。そして、参観日の子どもの姿に胸を熱くしたり切なくしたりしている。他にも紹介いしたい作品があるが、子育ては親で有る限り一生です。子育てに終わりはありません。そうではありませんか?ということを私に考えさせた「いちばん」でした。

12.さとう三千魚詩集『貨幣について』書肆山田

後書きで、詩集の詩のことが述べられている。本の始めに6枚の抽象的なドローイングがある。いびつな長方形の墨の濃淡で描かれたもので、筒かと思ったらそうでもなくて、懐中電灯が照らした部屋の片隅みたいな、そんな雰囲気。この絵は詩の導入部として重要なのだと思う。絵は、さとうさんの友人の画家の桑原正彦氏の作品。詩集も桑原氏の作品に触発されて書かれたものであると述べている。桑原正彦氏から提示された詩の主題が「貨幣」なのだという。物の価値が「貨幣」で表示され、判断され、決定され、意味づけられる貨幣経済の今日。始めのページにの詩には、ものの値段が数字で示されて書かれている。だんだん数字が消えて、物の価値への意味と判断が問われるようになった。後半ではアプローチの仕方が変化して、しつこく、貨幣の外部と、自己利益の外部について、毒と命への問いがある。

六ページより。

一昨日はわたし/昼に/門前仲町の/日高屋で/生中と空豆を食べた/生中が三一〇円/空豆が一七〇円/レバニラ定食が六五〇円/それから夜に/神田の/葡萄舎で芋焼酎を飲んだ/賢ちゃん/

賢ちゃんの姉さんにも/焼酎をご馳走した/三六〇〇円だったかな

三十九ページより。

ロミオは薬を飲んだ/ジュリエットは探検を刺した/脳は正常なのにエラーを起こすのだと医師はいった/ぐにゃぐにゃ揺れていた/白い液体を吐いた/世界は高速で回った/洗面所の/床に嘔吐した/断崖の病院から青くひろがる海を見た/平らだった

13.浅野慈子『海辺のメリーゴーランド』ボートハウス

岐阜県在住の方で初見の詩人。50P.に「春の人」という行分け見開き4ページの美しい詩篇がある。孤独感が昏くならないのは知性故だろう。持ち味となると思う。「ひかりが並木道を歩いている/懐かしいにおいと/まぶしさに貫かれる//製紙工場むかうあなたの車が通る/白い花のやわらかな一群がゆれ/ためらいがちに/あなたへと舞い降りる//

14.三田洋詩集『悲しみの舞 あるいはギアの秘めごと』(思潮社)

後半に配置された作品に惹かれた。76P.「歳月考」|モンゴルへ行きました//いつもより少し低い月がむかえてくれます//あなたのなかを歳月が過ぎていくのではありません/あなたがもがきながら時を抜けていくのです/人々はそう言って迎えてくれます/わたくしは/お辞儀をします//草原はどこまでもつづいている/過ちをくりかえしたり/片恋にうろついたり/ひきかえしたり迷ったり潜ったり/横に逸れたり縮んだり/まっすぐ縦に流れる時など存在しません//

解説や、批評を必要としない、圧倒的な深い悲しみというものだろうと思う。圧倒的な、ことばにならない、なにか。気配。それが、じわじわと押し寄せてくる。最後尾に配置された作品、90ページの「夜の椅子」。

離別した朝の気配の/亡くした母の春の海の/救えなかった子の/暑い夏のおわりの/声のふるえる箸のはこびかたの/雨にぬれた指のかたちの//そんなひかりのような断片を/何度となく/繰り広げてみせる/暗黒や深淵から救ってやろうと/夜を懸命にはたらいているものがある//ときには/それが十数年もつづいていたりして/(後半省略)

15.南川隆雄詩集『みぎわの留別』(思潮社)

水鏡、骨湯、改札の3つのカテゴリで区分けされた行分け詩。水鏡は、水鏡なんだろうなあ、と思う。14ページの「焚き火」を読む。あの世がなければ此の世は、現実も非現実も混在する。現実を写す水鏡は言葉の水鏡。

「あの世なんて ないね/くすぶる落ち葉をかこんだ知らぬどうしが/ひと笑いして散っていく//ゆうべ詩人某十八歳の戦時詩を読んで/傘寿の老爺は寝不足だった//じぶんの正体はしょせんわからぬと気を抜いて/娑婆におさらばしかかっていたのだが」

骨湯、ではどうだろう。身体の肉が削げて骨が湯につかるのだろうか?43ページ「魚あらべすく」四連では、魚の骨が素材になる。

「つぎはぎのからだだけれど/ほるもん剤と抗生物質をとかしこんだ/大洋ならぬ大水槽をゆうぜんと旋回すれば/園児たちの大はくしゅ大にんき//からだの端っこで水を切る この尾っぽ/ これだけがわたしのものですよ」

「ほるもん剤と抗生物質をとかしこんだ」魚のからだがあるのか、知らないが、あるとして、泳ぐということにおいては、なるほど、「この尾っぽ/ これだけがわたしのものですよ」であるのかもしれない。

16.西本直子詩集『くりかえしあらわれる火』書肆山田

フランス装の本。詩集の始まりが、作品「くりかえしあらわれる火」で、右ページが空白、左が作品タイトルで1ページ。作品本文は、右ページが空白で、左ページに「いたるところで火は燃え上がり、」の1行で終わる。本のレイアウトである「空白」の扱いかたに注目して見る。

次の作品が、「そして」。1行目に「世界中がしんとした。」行開けがあって「そして薔薇がはじまりました。それは君からはじまりました」に続く。二十四行行の散文詩である。次の作品タイトルは「昨日」という行分け詩。読者は「きのう」と読むはずと思う。1行目に「昨日(さっき)/死んでしまったわたしを/花で慰めて/うたで慰めて、//あたりいちめん、わたしの亡きがら、/わたしを踏んで、わたしは歩いた、/荒れた荒れた、ここらを歩いた、//泣いて泣きながら、泣いて亡きがらの、/わたしを踏んで、わたしは歩いた、//(最終連は第1連のリフレイン)」

自虐的で、陶酔的で、痛ましさと麗しさが交互に訪れて、言葉がドレスの裾を引くように、衣擦れの音を聴くように、陰りを帯びている。昨日とは、(さっき)で、しかもわたしは死んでいて、死んでしまったわたしを慰めるのだ。死んだのはみんな(わたし)という衝撃の花の野を泣いて泣いて。

全篇、言葉を扱う文字と、言葉をなだめる空白のレイアウトが、ここに在るのは、「つぎつぎにあらわれては消えてゆく王たちの物語」(一行の詩)であり、「転がって泣いても手に入らなかったもの。」(一行の詩)が、十分な余白を得て、喘ぐように語り出したのである。「全身の力をふり絞り、もがくようにして外に出ようとしている。」(一行詩)のであろうと思う。

17.埋田昇二『海と風との対話』(土曜美術社出版販売)

埋田さんは、1933年生まれの静岡県の詩人。「鹿」を主宰する。懐かしい想い出として、中日詩人会の新人賞を頂いたとき、その賞状の文言をお書きになったのは埋田氏であった。今回の詩集は第12詩集。全詩集は2015年に同じ出版社から発行されている。第1章から第5章まで48篇の作品が所収されていて、旺盛な創作ぶりに驚嘆する。埋田さんの創作の根底にあるのは「平和の希求」ということです。71P.の「千羽鶴の祈り」は広島の原爆の子のモデル像になった佐々木禎子さんのことが作品化されている。社会問題を批評する詩の精神が静かに語られる。

18.『新・日本現代詩文庫140 内藤喜美子詩集』(土曜美術社出版販売)

1940年生まれの平塚市在住の詩人。若い時に北川冬彦の指導を受けたのち、平塚市の文芸コンクールなどの入選を経て、高橋次夫氏の「竜骨」同人。2013年日本現代詩人会会員の詩集。論理的で現実感のある言葉の運びは、北川冬彦のネオリアリズム(新現実主義)の影響だろうと思う。現実に見えている物を、自分の位置から的確に表現する。物の輪郭ではなく、社会の輪郭に迫ろうとしていると思う。

19.加藤思何理『真夏の夜の樹液の滴り』(土曜美術社出版販売)

詩集の装幀は長島弘幸氏、本文の内容を暗示させるのかせないのかわからない。表裏表紙背表紙に蟻が描かれているのは、なんの暗示だろうか。と、まず思う。

さて、本文ですが、詩篇の構成や文字ポイントのレイアウトを見ていくと、左ページが空いている場合に、紙の中央左寄りに「1行の言葉(詩)」が配置されている。次のページの詩篇とは関わりは無く、1ページ横書き1行詩である。面白い。大方の詩人は、見開き偶数ページになるように詩を創作していくが、そうではないことも起きてしまう。その場合は左ページ空白となり、次ページから次の詩篇がはじまる。この、空白を上手く使っている。縦書きの本文のなかに、唐突に顕れる横書き1行詩。見事なレイアウトだと思う。

この詩集の中で語られる物語は、夢と憧れと物語の中の物語だと思う。詩の言葉でできている詩ではなくて、詩にしかなれない意識と感情が乗り越えられないものをなだめているのだ、と感じる。それは、誕生いらい背負ってきたものを、感情のなかに揺らめかせ、詩情の意識で掬いあげている作用を、詩として受け取っているように思う。

20.中久喜輝夫『ヒトとモノのはざまで』(土曜美術社出版販売)

中久喜輝夫さんは、1946年生まれで三島市在住。名前に見覚えがあると感じたら、静岡の詩誌「鹿」の同人であった。誌上で作品を拝見してきた詩人。

巻頭の「懐かしい人」は、「懐かしい人はどこ?」の問いかけではじまる。生きとし生けるものの、懐かしい人はどこにいるのだろう。「もう一日が終わったのです/懐かしい人はどこに?」寂しい。後半に配置されている、タイトル詩は、5ページに及ぶ散文詩。手術をして植物人間のような扱いを受けていたらしい。でもまあ、それは普通の術後のありようだと思う。子どものころの記憶と、現在とがごちゃまぜになって顕れる、その病院生活のことが詩のテーマ。夢の中身は忘れてしまうけれども、夢の体験はこんな感じかなと思わせるのだが、そのことは中久喜さんにとっての現実だった。

21.佐々木貴子『嘘の天ぷら』詩と思想新人賞叢書13(土曜美術社出版販売)

この詩集は、詩と思想新人賞叢書として発行された詩集。扉に本文よりポイントを落とした11行の行分け詩がある。タイトルが無い。タイトルは、表紙にあった、「嘘の天ぷら」。「今夜も/一人で揚げる//薄衣をつけた/あなたの言葉を/ジュワッと揚げる//もう/わたしを一人にしないと/約束した言葉を(後半略)」さて、本文は巻頭の「飼育」から始まる散文詩。行分け詩はもう1篇あって、なんともう作品は終わったのかと思った場所に書かれてある。目次の次の奥付の前のページに文字のポイントが落として置かれている。なるほど、そういうレイアウトかと納得。どういう効果が生まれるのかな。少し時間をおいて、ビジュアルな効果を目に聞いてみる。

22.

『比較メディア・女性文化研究』第2号

|中沢けい氏×水田宗子氏の対談も大変興味あります。「フェイクニュースとフィクション」|88P.より論考。水田氏は、「戦後女性詩論序説 戦後女性詩のカノンの形成と消滅(第2回)――白石かずこの「聖なる淫者」の季節」を執筆。101P.「白石の女性表現は、本来的に詩が用いてきた詩人の声=詩の語り手という構造を解消し、語り手の二重構造を、そして語りの複層構造を、瞑想する内臓(子宮)という女性の身体の宇宙に広げていくことで、普遍的な女性空間を構成している。」|(社)国際メディア・女性文化研究所発行

語り手=ペルソナ。という詩集批評は今まで読んでこなかったのですが、ペルソナは仮面では無く、人称というように捉えて読んでいます。女性詩人が、男性の言説では無く、女性の自我を語るとき、ペルソナ(人称)は重要と考えてきたからです。91P.で述べられていることは、昨日からときどき考えています。「白石かずこが、フロイドからラカンへと受け継がれ、そしてイリガライのフェミニズム理論にも応用されてきたファロス理論を念頭において「男根」という言葉を用いたのかどうかは、私自身には確心がないが、(・・・)」ここは、惹きつけられた箇所です。何故かというと、女性性が乗り越えるのは、男根ではなく、母なるものの仮装であって、自我の内に母の仮面を棄てて(殺して)私のペルソナという(人称)を創造していくこと。それが、男性の言説で、自我(主体)を語るのではなく、女性の言説で自我(主体)を語るということではないか、と考えるからです。

ダイヤグラムグループ (著)の『ウーマンズ・ボディー (1981年)』を読んだとき、女性自身が女性の体の仕組みをしらなすぎると、当時は思った。新装版は1992年に発行されている。新装版は読んでいない。どういうことかと言うと、女性詩人が内部に発話する主体をほんとうに持っているかどうか。そのことは、現実の母では無く、内部の仮想の母を棄てていくことになる。それが成されるのは、身体の仕組みを知ることと無関係ではない。子どもを生んだ女性も、子どもを生まなかった女性も、生むのか、生まされたのか。じぶんの有ることも、母から生まれたのか、父から生まれたのか。行為する身体と、考える理性は一つのなのか。そうではないのか。よくよく突き詰めていくと、人は女であり男である、というのが自然で、どちらを獲得して生きるかは、子どもを生む体を得るか、生ませる体を得るか、みたいなところまで、ゆきつき。詩の言葉に、肉体とエロスが有るのは、言葉は「宿す」ものだからだと思う。

23.森水陽一郎『月影という名の』(思潮社)

1976年生まれの第十八回小野十三郎賞受賞詩人です。目を引く表紙カバー写真について。白いオオカミの背に黒い色調の服を着た女性モデルが横向きにまたがっている。石彫家の佐野藍さんと、作品「サクラオオカミ」ということです。本物を直に見たいなと思う。オオカミの舌の上や体に張り付いている塊はなんだろうと、気になる。花びらの塊だろうか?

本文は、二十七篇の作品を収める。タイトル詩は巻頭に配置。序詩のような趣があって、詩集に踏み込む心構えを与えている。読み初めて、26ページの「砂漠の麦」に惹かれた。私は、2年前に家族とマンションの隣で畠を借りて小麦を蒔いて、小麦粉を作って、パンを焼き、饂飩を作ったりしていた。高原の思索と詩作の行為でした。

詩集作品は「砂漠の麦」だが場所異国情緒香るが我が国のように思う。海辺の高台に暮らす「麦子さん」のような暮らしに至るまでの人生の苦労をふと思う。句読点はないが、散文詩と区分してよいし、エッセイのような雰囲気もある。

七行目~十行目までと、最終の三行を引く。小説の書き出しであってもいい。詩で、小説が書かれることは、人間の感覚や感情の深みに侵入する手段だと思う。

「ジャガイモとシラスたっぷりのスペインオムレツや/自家製ベーコンとチーズをくるんだそば粉のガレットなど/異国の風かおる、原色に彩られた料理にがっついては/木陰のハンモックに揺られ、トビの輪を昊天に浮かべる」

「手からこぼれた緑の薔薇に、ミツバチの羽音は聞こえない/砂漠の悼みを引き受ける神は、ラクダのまつ毛に腰かけ/小さき者たちのため、虫に喰われた茎笛で、小鳥の歌を奏でる」

五十四ページに「血の鎖」という少し重い内容の作品がある。その重さは人生への誠実さだと思う。句読点のない行分けを装うが、文脈は散文で、詩で書こうと試みられた小説であろうかと思う。2連を引用する。主人公は「その人」である。その人の告白に始まり、ぼくの述懐で文章はすすんで行く。長い息づかいだ。

「その人が堕胎の過去を打ち明けたのは/前ぶれもなく杉並のアパートを引き払った二日後の/事後報告としての便せんの締めくくりであり//僕たちは恋人と呼ぶには心もとない/性欲のはけ口とたとえるには幼なすぎる/心と身体の吊り橋がいつも風に吹かれて揺れる/高層ビルの日陰にしおれる、色違いの初心(うぶ)な月見草で/東京の水にそろって腹を下さい、手持ちの夢を下血させ」

タイトルは血の鎖だが、その人からの手紙の内容で、読むほどに、作者の美意識が鳴り響く言葉使いと、呼吸を感じた。

さらに。

24. 時里二郎『名井島』(思潮社)

|この詩集は、未来の人間の未来言語で書かれた詩の世界。詩の世界が空間で出来ていることを理解するには、バシュラールの「空間の詩学」を読むといいです。この世界に足を踏み入れると、通常の言葉が一旦ほどかれて、組み直される言葉の咀嚼を求められます。澄んで澄み切って清らかになっていく、言葉を吐く息と、言葉を持つヒトの息。歌うように息が吐かれる。言葉の初めが鳥の囀りであったように。見えない鳥の鳴かない鳥の言葉が、ここかしこに漏れてある。49P.「ほととぎすばし そう聞いたのはわたしだったのか/ほととぎすばし そう言ったのはわたしだったのか/驟雨のようになにかこころがしめって/さくらがわ/息を合わせたように/庭師と意識が重なった」

10月の詩誌|

『妃』2018.09/20 |21人の詩人が参加する、171ページの大冊の詩誌。

詩誌は後ろから読む。作者名は伏せられていて、作品だけを最後から読む。52P.の5行が良かった。「この日本を形作っている暴力に人はみな連なっている。怒鳴る声や執拗な叱責が植物を窒息させ農業を衰退させるのをしばしば目撃した。エッジに立たされて敗北し続ける人を、共生のエッジへと、どこまでも包摂していきたい。暴力はすべて愛という高次の暴力へと高めていきたい、と手帖の末尾には記されていた。|広田修「暴力」51~52P.

25. シャルル・ボードレール著 山田兼士訳・解説 『小散文詩 パリの憂愁』(思潮社)

「はじめに」の5ページに、この本に籠められている山田兼士さんの視座が書かれている。それは、長い間、ホームページでシャルル・ボードレールの翻訳・解説を行ってきた姿勢で、翻訳詩はじっくり書き継がれて、ここに姿の全体を現した。「散文詩の決定的発端」と呼ばれることもあるボードレールの散文詩集について、5ページの後半で「散文詩の登場によって詩は形式ではなく内容になった、言い換えれば、形の上で詩であることの証明が困難、あるいは不可能になった、ということでもあります。その困難を克服するために、19世紀末フランスでは、ジュール・ラフォルグを中心に「自由詩poem libre」が書かれるようになりました。つまり「韻文」は用いないものの、「行分け」を施すことで、余白によって「詩」であることをわかってもらおうというもの。要するに「韻文」と「散文」の中を取って生まれたのが「自由詩」です。これが20世紀以降の現代詩の基本になりました。」

田中庸介『モン・サン・ミシェルに行きたいな』

田中庸介『モン・サン・ミシェルに行きたいな』

装幀が、晴れ晴れと明るく美しい。表紙カバーをはずと赤紫色の無地の表紙。扉が黄緑色で、さらに視界は明るい。赤紫の横書き文字でタイトル「モン・サン・ミシェルに行きたいな」と。それは、島の名前。クッキーの名前。その島へ、いつか君と行きたいなと、言うのだ。いつか、君とね。行けるといいです。そう遠くない近さで行けるでしょうね。

田中庸介『モン・サン・ミシェルに行きたいな』(思潮社)

|装幀が晴れ晴れして美しい。暗鬱な國のどうしようもない秋に「どう?」みたいに届いて嬉しい。

どうして「モン・サン・ミシェルに行きたい」のかを初めに知りたかったので、本の最後に置かれた書き下ろしの行分け見開き6P.のタイトル詩を先ず読んだ。

いつの日か、モン・サン・ミシェルに行きたいな、というこの詩は、いつかは手の届く遠さ《近さ》に、何かを委ねて生きる人間の、切なく明るい日射しが言葉に差しているのだった。

次に帯に書かれているテキストを辿って44P,「叫ぶ芋畑」を読んだ。2011年3月のいろいろなことが書かれていて、嗚呼、と思った。母上を亡くされた。「おれはひとつの、/世界にただひとつのように、/叫ぶ、芋畑だ。」2011/3/11は言葉を表現する者にとって長く辛い日の言葉との格闘が始まったのだ。詩集全体の言葉から差す日射しの明るさの中に、気を付けて耳をそばだてている。18P.「でもね。/時は軽く軽く軽く軽く流れた。/それから、/ビキニ、/(ビキニよ。/灰、)

今鹿 仙『永遠にあかない缶詰として棚に並ぶ』(金雀枝舎)

横浜詩人会、Down Beat などに所属する1970年生まれの詩人。22編の作品。

帯文は廿楽順二さん。「今鹿仙の詩はひとの意表をつく ひとの意表を明るみのなかであらってくれる詩だと思う つまりそういうあれである」|目次はあるが、作品タイトルが斜め右上から詩片を鋲のように止めている。あるいは刺している。作品タイトルの配置の妙。ページの文字が大きい。なんだか「あれ」だ、メルヘンだ(!)と、思う。

8P.バッハ。という作品

バッハに身をまかせていると/説教されているようだ/だんだん目がさがってくる/どこの水を飲んでいるのかも/銀行に何を預けたのかも/分からなくなると思う(略)

88ページ「おまえ」より。

(お前を)放すにあたり/(もののけ)として言っておく/お前もだれかの家の/水道となって/月にいちど検針を待つのだ/地中にもぐることは人の世の/役に立つことだ/力をもって やがて歌を歌っても/星のように歩けるそんざいになる/(略)

石川厚志詩集『山の向こうに家はある』(思潮社)

29篇の作品。巻頭の「父さんの行方」では「父さんは、ハローワークだ。ハローワークこそが、父さんだ(略)父さんは、ハケンだ。ハケンのキュウジンの、シンブンのチラシだったのだ。父さんは、あたしたちが紙飛行機にして遊んでいた、(略)」。他に、「パパへの贈り物」、「ご飯の出ない家」には、家庭というものの両親と子どもの関係が、子どもの言葉で語られる、この詩集の、社会の現実を詩で考えることになる。ここで語られる家族は綺麗事の家族ではありません。前半は家族の社会現実が描かれていて、辛い場面もあります。後半は収束へと向かうと著者は述べていますが、家族が家族として生きる悲しみの深さを知ることになります。作品の「社会性」を突き詰めて考えていくと、人の世の憐れを感じるのですが、それでも子どもたちは逞しく生きて行くだろうと思う。「山の向こうの家」へと。生きるとは、命があるということですから。

阿部嘉昭『日に数分だけ』(響文社)|帯文:宗近真一郎|デザイン:矢崎花|本の表紙と表紙カバーデザインが素敵だ。本文は、23篇のひらがなを主体にした作品群。ひらがなは、意味を解いて、イメージを豊かにさせる。言葉のOriginに近づいて、現在の言葉を揺るがしていく。

|10P.「対面」どうしてちかくにみることが/顔をわからなくさせるのだろう/ひかりに疲れたそうもくのように/ほつれているさまの全体なのが/それをひらかれた憔悴へとかえて/目鼻をひとつのおとろえにゆるがす(略)